原创是小象二楼象女士山东

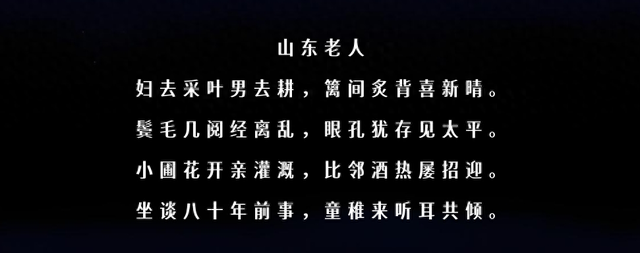

这是朝鲜“永原君”郑梦周出使明朝时,游历山东写下的一首诗文。郑梦周是朝鲜派往明朝的第一代使臣,曾四次承担出使大明任务。在明朝和朝鲜(高丽)初期扮演着举足轻重的角色。

1386年3月19日,郑梦周由汉城出发走海路,在登州府(山东)上岸后,再转乘驿站,一路向南到南京朝圣。这首诗是写于郑梦周途经山东时,遇见一位老者对洪武皇帝治下的大明,发出的感慨。在老者眼里,洪武皇帝让百姓过上了“男耕女织、有吃有喝、儿孙满堂”的太平盛世。

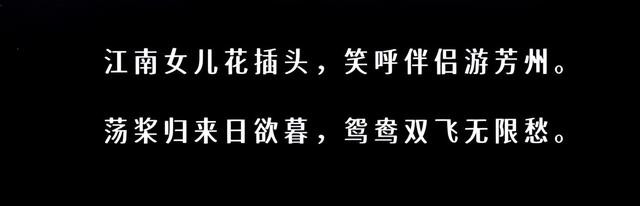

郑梦周朝拜完朱元璋后,继续一路南下,来到了江南地区。看到江南的富庶稳定后,郑梦周再一次有感而发,创作了《江南曲》一诗。

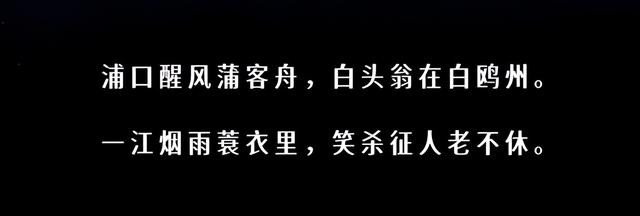

与郑梦周同行的副使权近,也留下了一篇《渔父》的诗歌。

郑梦周与权近作为最早出使明朝的朝鲜使臣,从他们的诗歌和游记笔记中,可以看出洪武一朝的中原,经历过元末农民战争后,只用了二十年时间,便恢复到战前安定祥和的盛世状态。

为什么朝鲜要在这个时候,派郑梦周出使明朝。有两个原因。

一是。在此以前,朝鲜长期依附的无论是唐朝,还是宋辽金,这些都是由“贵族”建立的文明高度发达或者汉化程度极高的王朝。突然冒出一位农民出身的朱元璋建立的明朝,朝鲜对此保持怀疑态度。

二是。郑梦周是朝鲜儒学大师,其地位相当于宋朝的程颢、程颐和朱熹。郑梦周是第一个把宋代理学引入朝鲜,并发扬光大,有着“朝鲜理学之祖”的声誉。无论是高丽国末帝王瑶,还是权臣李成桂,派郑梦周出使明朝,主要是信得过郑梦周的人品。

郑梦周之旅,实则是代表高丽“考察”明朝。当郑梦周把在明朝的所见所闻带回朝鲜(此时还是高丽王朝)后,极大增强了朝鲜臣属明朝的信心。

正是这一年,朝鲜正式上表臣属明朝。丢掉元朝的蒙古服饰习俗,从建制、文化和服饰开始了全方位“明朝化”。从法统上认可了明朝继承了唐宋遗风,取代元朝是文明的进步,而不是一次简单粗暴的流寇造反。

然而,朝鲜对明朝的信心,仅仅维持了34年,便开始发生了微妙变化。

1420年,当朱棣把帝国心脏北迁后,朝鲜使臣出使明朝,不再走海路,基本都是走辽东沿线。这一改变,不只是路程的改变,无形中也在改变着朝鲜对明朝的态度。

此处插播一段。

迁都前。朝鲜出使明朝走的是“海陆”两栖。从平安北道郭山的义州南港口出发,出皮岛,沿辽东海岸线的大鹿岛、石城岛、长山岛、黄鹿岛,进入渤海海域,在山东登州上岸。然后转陆路,往南到南京。海路10-15天,陆路30-40天,全程50天左右。

迁都后。主要走陆路,先渡过鸭绿江,沿辽东、山海关达到京师,全程80天。

路程时间变长,朝鲜使臣在路上与明朝接触的时间也随之变长,而且主要是接触辽东居民。

两个因素加在一起,使得迁都后的使者笔记中,对明朝的口碑急剧下滑。

其中,影响比较深远的是“毕世济事件”。

万历二年,赵宪和许篈出使明朝,借宿在双岭辽民毕世济家中。

第二天,使团准备出发时,毕世济拦住去路,说家中晾在衣架上的衣物被使团成员偷走,声称如果不赔钱的话,立马报官处理。使团为了不耽误行程,选择息事宁人,按照数倍价格赔偿了衣服,毕世济才肯罢休。

与许篈有同样遭遇的还有万历二十七年的使团。这一回更恶劣。主副使分别是赵翊和郑士信,也是借宿一家农户时,遭到打劫。

毕世济勒索使团至少还找了一个“由头”,说使团偷了自己的衣服。赵翊遇上的这伙人更可恶,把使团迎入家后,大门一关,明着勒索,一出口便是索要六两白银。

类似乱象在朝天笔记中还有很多。朝鲜使团也没有放在心上,毕竟边陲之地,刁民横行正常不过。这一些,也代表不了明朝。

直到万历中后期,明朝经历200年的发展,各种矛盾开始暴露,朝圣路上的所见所闻,才真正让使团开始“三观震碎”。

万历二十六年,李恒福出使明朝,路过广宁时,亲眼目睹了一场“广宁罢市案”。

起因是。这一年,右佥都御史李植升任辽东巡抚。为了尽快做出成绩,李植大力发展开荒屯田,想把明朝占领区拓展到辽河右侧,并准备重新建造辽阳旧址。

本来这是一件“好事”。问题是,李植急于在万历面前表现,迫使辽民免费提供劳役,还向广宁贸市的小商小贩征收重税。一不留神用力过猛,忘了辽地居民的承受能力,造成这场商贩集体罢市。

『时一城商贾皆闭铺不坐市,列肆寂然。怪问其由,广宁人言都御史李植将拓地于辽右,驱出鞑虏,筑城于旧辽阳。辽民仍大怨,一时废肆。』

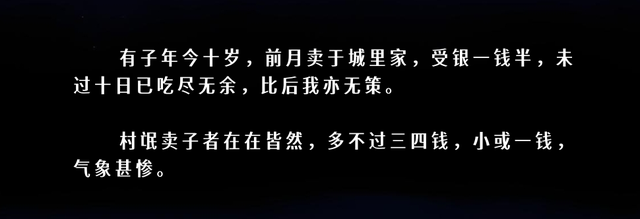

当李恒福行至距离京师700里的抚宁时,遇见了更为炸裂的一幕。

一个老妇人坐在门前嚎啕大哭,上前询问所哭何事。

老妇人回答说,家里闹饥荒,为了活下去把10岁儿子卖给了城里人家,换了1钱半银子(1两=16钱=1000文钱,1钱半银子=22钱=94文钱),结果换来的94文钱只吃了10天就没了,往后的日子不知道怎么过,恐怕只有饿死这一条路。

这种局面不是一朝一夕,一蹴而就的。在此之前的嘉靖时期,辽东已经释放出危险的信号。

嘉靖十二年,使臣苏巡眼中的辽东,到了“城中帛米周屠贩,乃有寒饥拾稗人”的程度。城中的达官贵人歌舞笙箫、花天酒地,城外的穷苦人“食人之肉如嚼牛羊”。

这可比唐朝杜甫“朱门酒肉臭,路有冻死骨”要惨烈的多得多。

可是,根本没有人去理会。皇帝要么忙于修仙炼丹,要么为了心爱的女人,欲行“废长立幼”常年不上朝。久而久之,朝天日记中类似“所经之地,人皆苦疾,视若仇雠”成了使团笔记中的标配用语。

最后,那个曾让他们仰视的宗主国光环,也在一幕幕惨烈的现实中,逐渐失去了色泽。